-

Par Barman le 6 Mai 2016 à 08:43

Après une longue absence, Corinne Jeanson est de retour au café et nous invite à une balade dans Venise.

Venise endormie

Corinne JeansonAu petit jour, dans Venise endormie, dont les touristes s'effacent comme estompés par le pouce d'un peintre, une jeune fille en robe claire marche en souriant. Un instant, elle caresse le bras d'une déesse en marbre qui, en un geste gracieux et énigmatique, pointe sa main droite, index levé, vers le ciel. Brusquement, la jeune fille se retourne. À ce moment précis, les touristes s'éveillent et de leurs bouches s'échappe un flot de querelles tandis que les fiacres entament leur manège bruyant et les bateaux à moteur repeuplent les canaux.

Un adolescent en jeans a posé sa main sur le bras de la passante. Ce geste a suffi pour que chavire le faible équilibre du matin. « Voulez-vous visiter Venise avec moi ? Je serai votre guide. » Convaincue par la pureté de son front et par sa jeunesse rieuse, elle lui prend la main, sans hésiter. Ensemble ils courent dans les avenues. Soudain, sous un porche, le garçon lui échappe et pour le rejoindre elle se laisse engloutir par la vieille ville. Le décor grandit à mesure qu'elle avance et quand l'obscurité peu à peu se dissipe, elle découvre tout un entrelacs d'escaliers qui s'enroulent autour de piliers, s'accrochent le long des murs de granit et s'élèvent jusqu'à de lourdes charpentes sur lesquelles reposent des plafonds lointains. Des chants graves se perdent en écho dans les ombres crayonnées des galeries, le long desquelles s'allongent des cages emplies de silhouettes dociles. Dans l'une, un couple enlacé balance son corps double. Les cheveux blonds de la femme glissent sur les reins de son amant alangui dont la tête inclinée est semblable à celle de l'adolescent et cette ressemblance fait rougir la jeune fille.

Sa course l'a essoufflée et si un sourire flotte toujours sur son visage, des plis se forment aux coins de sa bouche, signes d'une inquiétude naissante. Dans une cage précieuse se love un homme serpent, au corps d'écailles brunes, parcouru de frissons. Ces scènes muettes enivrent la jeune fille qui voudrait bien goûter les mêmes frissons avec son compagnon, quand une foule surgissant de toute part l'éloigne à nouveau de lui. Bientôt encerclée par des hommes et des femmes vêtus de noir, aux visages incertains, elle sent ses membres s'alourdir et une angoisse extrême l'envahir, tandis qu'adossé contre une porte, son guide la regarde avec cette attitude nonchalante des jeunes gens où se mêle du défi dans la nuque tendue et le genou replié. Elle voudrait le supplier pour qu'il lui vienne en aide, mais ses cris s'étouffent dans sa bouche et la foule, resserrant son emprise, l'emporte loin de son unique compagnon à travers des couloirs humides.

C'est le soleil, pénétrant par un étroit palier, obligeant l'incessante procession à regagner les souterrains, qui la délivre. Devant elle, s'étale alors un ciel intensément bleu, barré par une digue rectiligne et blanche qui retient la mer. Sur la plage, baignée d'une mousse salée à chaque vague, deux petits vieux regardent le va-et-vient de l'eau. L'homme tient une canne entre ses genoux et s'appuie contre une barque retournée. À ses côtés, sa femme est assise et retient sa jupe grise que le vent gonfle sur ses jambes étendues. À quelques mètres du rivage, un chat se noie et c'est ce spectacle qui les captive. Comme la jeune fille s'élance dans l'eau pour sauver l'animal la vieille essaie de la retenir en lui jetant des galets. Au moment où elle prend le chat entre ses bras, un dogue à la tête effrayante jaillit d'un remous noir. Les yeux exorbités, rouges de sang, la langue pendante entre des mâchoires menaçantes, il se jette sur la jeune fille qui se débat horrifiée. Le chat, réfugié près des vieux, observe à son tour la scène. Le chien tente de mordre le ventre de sa victime qui sent déjà les dents se resserrer sur elle. Elle enfonce alors sauvagement ses doigts dans les orbites jusqu'à ce que le chien aveuglé lâche prise. La jeune fille pleure à présent sur la plage. La morsure n'est pas profonde, mais son ventre se gonfle de spasmes douloureux. Les vieillards lui reprochent de s'être mêlée de ce qui ne la regardait pas et s'éloignent, irrités, pour jouer ailleurs, avec leur chat et leur chien.Quand la jeune fille s'est un peu calmée et que la douleur a séché au soleil, elle reprend sa marche sur la digue. Le vent l'accompagne, apportant par bouffée de la musique et des voix d'enfants jouant sur une plage. Un nuage de sable se soulève et à la place de la mer s'étend le désert, avec à l'horizon deux tentes de nomades dressées, côte à côte, l'une blanche, l'autre noire et devant chaque entrée se tient un homme. Pareils aux couleurs des tentes, l'un est vêtu de blanc, l'autre de noir. Ils portent tous deux la robe des nomades, ample et solennelle. Ils invitent la jeune fille dans leur tente dont l'intérieur se pare de lueurs rouges, drainées par de lourds tapis. Elle doit choisir l'un ou l'autre et hésite longuement. Le mirage n'attend pas et s'évanouit, ne lui laissant que le goût d'un baiser. Sa route se poursuit solitaire. Elle a soif et s'assoit à une table dressée dans le parc d'un hôtel.

Autour d'elle, d'autres personnes sirotent des boissons fraîches. Des hommes et des femmes en blouse blanche s'activent. Tant d'agitation parfaitement ordonnée et de propreté méticuleuse lui rappellent les jardins d'une clinique de luxe. Ses nouveaux compagnons ont un étrange accent traînant et nasillard. Soudain l'un d'eux se lève, désignant du doigt une balle de tennis qui rebondit sans bruit dans les allées du parc. Elle se rapproche du groupe, poussée par une main invisible. Une infirmière prend des notes sans s'émouvoir, et explique en peu de mots que l'expérience va commencer. La jeune fille apprend que des médecins sont parvenus à matérialiser la mort et que les patients, incrédules, ont consenti à servir de cobayes. La balle rebondit au milieu des bousculades et des cris inutiles : à chaque bond, elle touche au but. Un homme avant de s'effondrer tend la main vers les boissons comme pour prévenir d'un danger.

La jeune fille laisse tomber le verre de ses mains et la boisson rose se répand sur le sol. La balle l'évite et avant de disparaître absorbe sur son passage les médecins et les infirmières victimes de leur propre jeu. Ont-ils par mégarde bu une boisson interdite ou la balle mortelle a-t-elle changé la règle du jeu ? Quand elle reprend ses esprits, deux femmes vêtues de peaux de bêtes se tiennent près d'elle. Elles appellent leurs compagnes dispersées dans la forêt qui a remplacé le parc de l'hôtel. Toutes l'entourent, amicales et joyeuses, mais leurs yeux troublés évitent son regard. Le bourdonnement d'une cymbale dans les bosquets rythme leur cortège qui entraîne la jeune fille jusqu'à la colline. Là est dressée une estrade sur laquelle est agenouillé un homme dénudé le visage tourné vers le soleil. Les femmes chantent des litanies et se balancent captivées par la musique lancinante. L'une d'elles portant un masque d'écorce dépose aux pieds de l'estrade un revolver d'argent.

L'homme alors se relève et la jeune fille à demi-consciente reconnaît son guide de Venise dont le visage a perdu toute insouciance. Son regard plein de douceur s'emplit de lumière et cette clarté baigne tout son corps. Il s'est mis à danser lentement et, alors que la musique s'accélère et que les voix s'amplifient, ses mouvements qui paraissent irréels fascinent la jeune fille. Elle réalise soudain ce que signifie le chant des femmes, mais son esprit s'engourdit. Elle parvient à s'emparer du revolver et toute la scène flotte douloureusement. Elle pointe alors son arme d'argent face au torse du danseur et la musique vibrante à l'extrême étouffe sa détonation. Sur le côté gauche de l'homme, une blessure s'ouvre. Goutte à goutte le sang tombe sur l'estrade. À son front des perles de souffrance rougissent ses mèches blondes. Il continue sa danse de la mort, les bras écartés à hauteur des épaules, les paumes entaillées, par ses doigts crispés. Dans un dernier effort, il tourne son visage vers le soleil, mais personne n'entend son ultime prière. Au moment où la musique s'éteint, il s'agenouille à nouveau sur l'estrade et sa tête glisse sur son épaule. L'écran se noircit. Deux adolescents courent dans les rues de Venise, main dans la main. 2 commentaires

2 commentaires

-

Par Barman le 8 Avril 2014 à 08:00

Nous accueillons aujourd’hui Laurence Soleymieux qui a entrepris depuis peu de voyager en écriture…

J’ai toujours manié la plume avec une relative aisance. Enfant, je prenais plaisir à écrire des poèmes à l’occasion de fêtes familiales. En d’autres circonstances, je réécrivais les paroles de chansons pour adapter le message à son destinataire. Mes rendez-vous quotidiens d’adolescente rebelle avec mon journal intime ont sans doute instillé en moi cette passion des mots, qui m’a conduite tout logiquement à choisir un bac littéraire. Je ne me suis pas éternisée dans les études mais à tout le moins, celles-ci ont-elles eu l’avantage de pérenniser mon attachement à la langue française. Plongée dans ma vie professionnelle et personnelle, toutes deux très remplies, je n’ai pas pris le temps d’un arrêt sur image, d’une remise en question, d’une véritable introspection… jusqu’au jour où, avec lucidité j’ai pris conscience que j’avais fait le tour de mon activité professionnelle depuis tant d’années… J’ai donc décidé de me prendre en mains. Le bénéfice de l’âge sans doute…

Après deux ans d’intense préparation sur mon temps libre, avec des phases de doute mais aussi de nombreux encouragements et le soutien de mes proches, j’ai validé un Master 2 de Lettres Appliquées à la Rédaction Professionnelle. Comme un bonheur n’arrive jamais seul, dans le même temps, je remportais le premier prix à un concours d’écriture. Cette conjonction d’événements a été pour moi le catalyseur positif pour continuer à écrire, pour moi, pour les autres, pour être lue. Alors, prenez quelques minutes pour me lire et faites-moi part de vos impressions !

Le grand escalier

« Nous venons de construire la première marche d'un grand escalier... qui reste à faire ».

Ainsi parlait mon grand-père, alors qu'âgée d'à peine douze ans, je scrutais son regard dans l'espoir de trouver une réponse à cette phrase qui me parut très énigmatique.

Ce n'est que quelques années plus tard que je pris toute la mesure de cet aphorisme.

À cette époque-là, nous passions beaucoup de temps avec nos aînés, à bavarder, à les écouter nous raconter quelques tranches de vie, et nous partagions ainsi quelques instants singuliers de leur existence. Nos anciens n'étaient pas enclins à se livrer spontanément, ils étaient plutôt pudiques et réservés. Néanmoins, lorsque l'occasion s'y prêtait, devant l'insistance unanime des enfants et petits-enfants, ils finissaient par se laisser aller.

Durant le printemps 1982, nous passions quelques jours de vacances dans la maison familiale non loin de Saint-Symphorien-sur-Coise. Nous partions tous ensemble pour de longues parties de pêche. Mon frère cadet ne s'intéressait guère aux poissons et leur préférait son vélo. Quant à moi, je m'armais de patience et tâchais de faire bonne figure calée dans mon siège de toile pliant, en proie à des nuées de moustiques. Les repas prenaient la forme de joyeux pique-niques délicieusement préparés par ma grand-mère. C'était des moments de convivialité et de franche bonne humeur au cours desquels les discussions entre adultes allaient bon train.

Ce jour de juin 1982, malgré le chant des oiseaux et l'odeur qui s'exhalait des foins fraichement coupés, l'atmosphère à table était plus grave que d'ordinaire. Mon grand-père avait en effet décidé de nous faire le récit de ses exploits de guerre. J'imagine que ce lieu avait été en d'autres temps le théâtre de violents combats, et qu'il réveillait de lointains souvenirs. Il commença par sa première tentative d'évasion d'un camp de travail en Allemagne, en 1944. Il avait ce talent d'orateur romanesque qui nous gardait mon frère et moi suspendus à ses lèvres, impatients de connaître le fin mot de l’histoire. Captivés par son récit, nous ne pouvions nous empêcher de lui poser des questions sur des détails, qui à nos yeux d'enfants, revêtaient beaucoup d'importance.

Il nous raconta comment sa seconde tentative d'évasion avait réussi. Avec deux autres prisonniers, ils avaient minutieusement préparé leur fuite en déterminant le moment opportun, en économisant les rations alimentaires reçues les jours précédant l'évasion... Rien n'avait été laissé au hasard. Il nous raconta fièrement les passages clandestins de frontières planqués dans les coffres de voitures ou sous la banquette d'un train, leurs périlleuses journées de marche dans la campagne française pour rejoindre leurs villages.

Le déjeuner sur l'herbe ce jour-là s'éternisa au point qu'on en oublia presque de préparer nos lignes de pêche pour l'après-midi. Il faut dire qu'il savait raconter les histoires comme personne !

Il évoqua ensuite comment lui et d'autres gars avaient fomenté le dynamitage de plusieurs ponts de chemin de fer, et ainsi organisé la résistance à l'ennemi. Il se souvint tout particulièrement d'une opération de sabotage sur le pont qui enjambait La Gimont, petite rivière poissonneuse, située à quelques encablures de là. Affecté au ravitaillement militaire durant ses deux années d’active implication résistante, il avait mis à profit ses compétences pour détourner munitions et armes. Il avait ainsi apporté sa pierre à l'édifice de la liberté et construit lui aussi comme tant d'autres une marche de ce grand escalier qu'il faudrait bâtir marche après marche, pour accéder à la victoire. Comme de nombreux soldats et civils, il avait pris des risques énormes. Certains avaient payé le prix fort...

Je me souviens à présent de cet autre après-midi d'automne, au moment du dessert; certainement le moment que je préférais. Ma grand-mère aimait acheter des gourmandises chez le pâtissier pour finir en beauté les repas de famille. Ce jour-là, le plateau à dessert regorgeait de gâteaux très différents et devant mon hésitation à choisir, il leva brusquement le plat qui se renversa. Je ne compris pas son geste sur l'instant, mais avec le recul des années, je compris que son geste d’humeur sanctionnait mon attitude d'enfant gâtée, lui qui avait manqué de tout pendant quatre longues années.

Aujourd'hui, plus que jamais, je me rappelle son Histoire, celle d'une lutte acharnée, mue par une soif insatiable de justice et de liberté, animée d'un extraordinaire don de soi. Il était aussi vif et impétueux et je ne peux m'empêcher de penser que c'est peut-être cette espèce de rage intérieure qui lui a permis de vivre jusqu'à près de 97 printemps. Je ressens encore aujourd'hui l'émotion et la dignité qui se dégageaient de ses récits, et l'admiration que je lui portais enfant, n'a rien perdu de son intensité.

J'ai compris bien plus tard la signification de ce message, car même en l'absence de conflits, nous avons chacun à notre façon, « un grand escalier qui reste à faire ». C'est un travail quotidien, pas après pas, marche après marche, que de préserver la tolérance, l'écoute, l'amour et la solidarité ; pour que ce monde résiste lui aussi aux maux d'aujourd'hui.

Que ce soit dans le microcosme familial ou dans l'enceinte de l'entreprise, ou plus largement à l'échelle d'une nation, l'humanité ne peut se soustraire à la construction de cet escalier ; veillons à ce que les marches soient exemptes d’individualisme, de cupidité, d’indifférence et de gaspillage, sous peine qu’elles ne s’effondrent…

1 commentaire

1 commentaire

-

Par Barman le 14 Décembre 2013 à 09:00

C’est à une sorte de bilan de fin d’année que nous vous convions aujourd’hui. Celui-ci ravivera certainement quelques souvenirs chez certains de nos visiteurs, tandis qu’il en plongera d’autres dans d’épouvantables tourments. Pensez-y quand viendra votre tour…

C’est bien ma veine

par Ysiad

Il a beau être huit heures à peine, il y a déjà du monde qui attend et plusieurs infirmières qui vont et viennent entre les cabines et le standard. J’en ai repéré une, très brune, rondouillarde, avenante, pimpante, qui roule des hanches en se déplaçant sur d’épaisses semelles de crêpe. Ses cheveux sont retenus en chignon, une pince posée en travers de la nuque. Elle sourit, s’affaire à son travail avec une bonne humeur évidente. Ce n’est pas le cas d’une autre, beaucoup plus âgée, cheveux blancs, visage émacié, l’air revêche, qui regarde ses pieds en serrant les mâchoires… Elle doit faire mal, celle-là, c’est l’évidence même ! C’est écrit sur son front, pas besoin d’avoir un décodeur pour lire sur ses traits qu’elle prend un plaisir sadique à faire souffrir… Compte tenu de son âge, elle n’a peut-être plus le geste si sûr… sa main doit trembler avant de lancer l’aiguille… il se pourrait même qu’elle rate la veine… Qu’elle le fasse exprès… Non, n’y pensons pas !

Madame Sabatier… La brune rondouillarde a parlé d’une voix douce. Si seulement c’était elle qui pouvait me piquer... Ou alors la grande blonde qui marche avec des claquettes aux pieds, en faisant à chaque pas un bruit net de caoutchouc. Chcrouic, chcrouic, chcrouic... Une femme qui fait ce bruit-là en marchant ne peut pas être dangereuse. Elle a une bonne tête gentille, de bonnes joues rebondies, elle vient certainement de la campagne... Elle aime les bêtes et elle ne doit pas faire mal. Elle entre. Pourvu que ce soit elle…

Monsieur Crillon, s’il vous plaît.

Flûte. Pas encore mon tour. Ce que je peux avoir peur, c’est terrible. C’est ainsi depuis l’âge de cinq ans. Jamais pu me faire à l’odeur qui règne dans ces labos. Et la lumière ! Blême. Blafarde. Ecrasante, ne laissant aucune chance. Comment peut-on travailler en subissant toute la journée cette lumière-là ? Pas étonnant que le ficus dépérisse dans son pot ! A croire que personne ne l’arrose. Ça, pour piquer, ils répondent à l’appel, mais pour ce qui est de jeter un peu d’eau dans un pot de terre desséchée, y a plus personne ! Affligeant.

Un type vient de s’asseoir en face de moi. Trente, trente-cinq ans. Pas plus. Regard tranquille, pas préoccupé du tout, un peu désabusé, comme si rien ne pouvait l’atteindre... Drôle comme les gens n’ont pas l’air inquiet à la perspective de ce qui les attend, comme s’ils avaient l’habitude de se faire faire des prises de sang, comme si exposer le creux du bras à l’aiguille ne les effrayait pas le moins du monde… Aucune appréhension de la part de mon vis-à-vis, rien ! Pas la moindre petite ombre de contrariété sur le front ! Bon. Dans cette salle, y a que moi qui balise. 53 ans au compteur et j’ai les chocottes comme une gamine de cinq ans. Même pas honte. C’est comme ça. J’assume et je serre les dents en me disant qu’ensuite, j’en ai pour un an de tranquillité… Retenir l’idée le plus possible. La savourer, en profiter, plus de prise de sang durant un an… L’infirmière rondouillarde repasse, silencieuse, en roulant du bassin. Elle dépose un dossier sur le comptoir, en récupère un autre... Elle est repartie. J’aperçois la vieille avec ses cheveux blancs et sa méchanceté dans le regard. Pas de doute. Elle se dirige vers la salle d’attente. La voilà sur le seuil, avec ses lèvres pincées et son air rébarbatif… Elle lève le nez de sa feuille…

Madame Baillard ?

Et crac ! Dans les trous de nez ! Mais qu’ai-je fait au ciel pour mériter ça ? C’est pour moi, la méchante infirmière ! Pour moi, ce ton interrogatif, vaguement ironique, comme si elle devinait déjà les battements affolés de mon cœur… C’est bien ma veine ! Oh mon dieu, voilà que je fais de l’humour malgré moi. Vade retro, les blagues à trois balles ! Ce n’est pas le moment. Je déteste ça. Allons. Marchons derrière la méchante dans le couloir comme un soldat stoïque. Montrons-nous brave face au danger... Il me semble qu’elle a des jambes poilues sous son collant.

Installez-vous sur cette chaise, je vous prie.

Me voilà assise. Surtout, ne pas la contrarier. Obéir au doigt et à l’œil. Je la regarde qui sort une seringue de son étui de plastique… Ses mains sont déformées. Quelle horreur. Je crois que je vais tourner de l’œil.

Remontez votre manche… Là, comme ça… Vous voulez un bilan sanguin avec vos analyses ? Il est gratuit.

– Pourquoi pas...

Elle me regarde. Voilà qu’elle sourit. Elle a compris au ton de ma voix que j’étais morte de trouille.

Ne vous inquiétez pas, Madame Baillard. J’en ai pour deux minutes à peine. Respirez et serrez le poing bien fort pendant que je place le garrot… Pensez à quelque chose d’agréable…

Quelque chose d’agréable… Elle en a de bonnes ! Ma boule de fourrure. Mon chat Patou, avec sa bonne tête, ses bonnes babines piquées de longues moustaches, sa belle fourrure rousse qui brille dans la lumière… Patou, si tu savais comme Maman a peur... Peur de la grosse aiguille qui s’enfonce dans le bras… Le sang, les veines bleues… Maman sent qu’elle va tourner de l’œil, mon Patou… Tout à l’heure tu auras fort à faire pour me réconforter… Tu t’allongeras sur mon ventre, tu mettras tes pattes sur mon cœur… Patouuuuu…. Au secouuuurs… Je suis comme toi, lorsque la méchante vétérinaire te fait ta piqûre antirabique… Tu te terres au fond de ton panier, mon pauvre petit, tu hérisses ton poil, tu te mets à grogner… Comme je te comprends… J’ai peur de la grosse aiguille… Patouuuuuu….

Et voilà, Madame.

– Comment ? C’est déjà fini ?

– Mais oui.

– Extraordinaire ! C’est la première fois que je n’ai rien senti !

– C’est normal. Au bout de trente-huit ans de pratique, je pique les yeux fermés…

– Les yeux fermés ?

– Façon de parler…

– Vous vous appelez comment ?

– Thérèse.

– Ecoutez, Thérèse… Pourrais-je vous demander de me faire ma prise de sang l’année prochaine ? Je ne veux être piquée que par vous, et seulement vous…

– Je l’aurais fait avec plaisir, Madame, mais voilà : je prends ma retraite le mois prochain…

Pour une fois que je n’ai pas eu mal…

C’est toujours les meilleurs qui s’en vont les premiers.

4 commentaires

4 commentaires

-

Par Barman le 31 Mai 2012 à 08:00

Cache-cache

Jacqueline Dewerdt

- C’est quoi tous les bleus, m’man ?

Christine fait semblant de ne pas entendre la question de son fils Arthur. Elle savoure l’atmosphère de la salle d’attente. Elle ne connaît pas beaucoup d’endroits aussi apaisants. Du bleu partout. Les photos de mer et de ciel accrochées aux murs font rêver. Pourtant, la mer, elle ne pense pas que ça lui ferait du bien, à elle. Elle n’y va jamais. Ici, elle vient souvent. On lui fiche la paix, elle peut respirer sans contrainte, rester assise tranquillement en attendant la consultation.

Arthur s’est levé et regarde une à une les photos.

- C’est quoi tous les bleus, m’man ?

- C’est rien, répond Christine en soupirant.

Elle pense que ce docteur, il a des bleus à l’âme. Il écoute bien, en silence. Il n’est jamais indiscret. Entre ses yeux, deux rides profondes en soutiennent une autre qui barre le front. Christine imagine qu’il se fait du souci pour ses patients, qu’il a beaucoup souffert, qu’il a dû s’opposer à ses parents pour faire ses études. Ou bien qu’il a perdu un enfant.

- M’man, c’est quoi tous les bleus ?

- C’est rien, mon chéri. Ne t’inquiète donc pas.

- Je ne m’inquiète pas, je te demande c’est quoi tous les bleus qui existent. C’est pour ma rédac’.

Christine vient consulter pour elle-même aujourd’hui, mais son fils Arthur l’accompagne. Il l’accompagne partout. Elle n’aime pas le laisser à la maison, avec le père. Il travaille bien à l’école, Arthur. Il est encore petit, mais plus tard, il pourrait être docteur. Ça plairait bien à Christine, ça, que son fils soit docteur. Il y aura toujours du travail pour les docteurs. Pas comme pour les chaudronniers. Son compagnon est chaudronnier. Il y a longtemps qu’il n’a plus de travail. Ça lui a gâché le caractère d’être toujours à la maison. Le matin, il enfile son bleu, comme s’il partait à l’usine. Le bleu reste propre et ça le met en colère. Et la colère, il faut qu’elle sorte. Christine essaie de rester calme, elle, d’être gentille. Lui, non.

- Je connais bleu-ciel et bleu-marine, dit Arthur. C’est quoi, les autres bleus ?

Difficile pour Christine de répondre à Arthur, comme ça, de but en blanc. Les bleus, elle n’a jamais fait attention. Enfin, si, en pension, les blouses devaient obligatoirement être bleues, bleu-roi était-il précisé dans le règlement. Elle, elle avait une blouse à carreaux, bleu-marine et blanc. « C’est moins triste et c’est moins cher » avait dit sa mère. « C’est pas réglementaire » avait dit la surveillante générale. Christine avait rougi et n’avait rien répondu. Elle n’avait pas d’autre blouse et pas question d’en parler à la maison. Elle se serait encore pris une dérouillée. On avait consulté son dossier et on l’avait laissée tranquille. Après, elle a quitté l’école. Elle n’a plus jamais porté de blouse.

- La maîtresse dit qu’il y en a plein d’autres.

- Plein, oui, partout, mais cachés.

- Pourquoi on les cache, m’man ?

- Je veux dire… on n’est pas habitué à les appeler par leur nom. Bleu clair, bleu foncé… Il faudrait regarder dans le dictionnaire. Sur les photos, là, tu vois bien que les bleus sont tous différents. Les peintres ont des noms pour ces nuances. On pourra chercher à la maison. Bleu outremer par exemple, ça existe.

Outremer. La mer. Sur les dépliants et dans les catalogues, la mer est bleu turquoise.

- Ce bleu, c’est bleu turquoise. Tu vois, il tire un peu sur le vert.

- Comme quand on s’est cogné et qu’on commence à avoir moins mal ?

- C’est ça, si tu veux.

A Malo, quand elle avait huit ans, elle était grise, la mer. Les lèvres de son petit frère allongé sur le sable étaient bleues, et sa figure aussi. D’ailleurs, il était tout bleu. Outremer, peut-être. Elle n’aurait pas dû le regarder. Après, le père se mettait en colère si quelqu’un évoquait la mer. Elle lui parlait le soir, dans le noir, à son petit frère. Au début, il venait la consoler dans ses rêves. Et puis, il s’est noyé définitivement dans l’autre monde. Elle l’a presque oublié, mais elle n’est plus jamais allée à la mer. Et elle ne supporte pas d’entendre quelqu’un demander un steak bleu ou une truite au bleu. Elles ne sont pas bleues, les truites, elles sont grises aussi, gris argent. Pourquoi dit-on « truite arc-en-ciel »?

Arthur feuillette les revues. Fasciné par les bateaux, il s’imagine marin, pourquoi pas capitaine ? Le tour du monde, l’uniforme. Bleu, l’uniforme. Mais Arthur ne pense plus à sa rédaction tandis que Christine continue d’explorer la palette.

- Tu peux penser à des fleurs.

- J’ai jamais vu des fleurs bleues !

- Mais si, voyons, ça existe. On dit « bleu-lavande ». Les lavandes sont des fleurs. Et elles sont bleues.

- Et ce bleu, là, m’man ?

- Celui-là, c’est bleu pervenche, comme les yeux du docteur. Je crois.

Elle fait confiance à ces yeux là. On voit bien qu’ils entendent au-delà de ce que vous dites.

- Les pervenches aussi sont des fleurs.

Bleu-pervenche les yeux ? Elle vérifiera tout à l’heure. Christine a remarqué qu’il porte toujours des chemises ou des pulls assortis à ses yeux. Un homme élégant. Ou alors c’est sa femme qui s’en occupe ? Elle n’a jamais regardé s’il porte une alliance. De toute façon, cela ne veut rien dire. Elle, elle en porte une et elle n’est pas mariée. C’est pour être tranquille. Pour qu’on ne lui pose pas de question. Elle n’aime pas qu’on lui pose des questions. Pour le mariage, ils avaient dit « plus tard » et depuis qu’il a perdu son travail, ils n’en ont plus parlé. Elle y pense encore en secret, mais elle ne croit pas que cela changerait quelque chose. La peur quand elle rentre du travail, elle serait toujours là. Alors, elle ne dit rien. Elle supporte. Heureusement, il y a le petit.

- T’as vu, m’man, sur cette photo, la mer est verte. Verte et noire.

La mer est verte et Christine trouve que les fleurs de lavande ne sont pas vraiment bleues. Elle dirait plutôt mauves, comme on le disait chez sa grand-mère. Mais puisqu’on dit « bleu lavande », il faut bien admettre que c’est bleu. Il y en avait, des lavandes, dans le jardin de sa grand-mère. C’était tout un travail de les égrener et de les ensacher. Le parfum les enivrait tous un peu. On était un peu écœuré à la fin de la journée, et pourtant on avait envie de ne plus jamais se laver les mains pour pouvoir s’en saouler encore et encore. Elle rêvait d’être vendeuse en parfumerie, Christine. Dans le parfum et la beauté à longueur de journée, à longueur d’année. Dans une blouse rose. Mais elle est caissière au supermarché. Avec un gilet rouge.

Le médecin ne la trouve pas bien en forme. Sans surprise, il constate qu’elle hésite à parler. Elle ne sait pas comment exprimer ce qui l’amène à consulter. Il se dit qu’il suffit de patienter. Le petit sera sage à feuilleter les revues, on peut prendre le temps. Dans le bureau du docteur, Christine se sent bien et elle n’a plus envie de décrire ses nuits blanches, ses malaises. En tout cas, elle avait raison, pour la couleur des yeux. Pervenche. Et il porte une alliance. Elle dort mal, dit-elle, et n’a pas beaucoup d’appétit. Le docteur lui demande de se déshabiller et de s’asseoir sur la table d’examen. Elle aimerait bien sentir sur elle la douceur des mains du docteur, mais elle rechigne à se laisser examiner. Elle reste assise sur sa chaise et se met à parler d’Arthur, de l’école où il travaille si bien, de la rédaction, des bateaux. Le docteur l’écoute. Il se lève, contourne son bureau.

- Enlevez au moins le foulard et le gilet, je m’arrangerai.

Christine dénoue le foulard, déboutonne lentement le gilet, le fait glisser de ses épaules et le pose sur ses genoux. Elle le plie et le lisse comme si elle voulait le ranger après l’hiver. Un petit accroc capte toute son attention. Le docteur lui relève le menton, pose les pouces sur les cernes mauves, tire un peu les paupières vers le bas. Il fait glisser ses doigts sur le cou, palpe délicatement de chaque côté sous les oreilles, la gorge, les salières. Puis il lui prend la main, fait glisser le fourreau du tensiomètre le long de l’avant-bras et repousse délicatement la manche du chemisier vers l’épaule.

- C’est quoi ces bleus, là ?

- C’est rien.

7 commentaires

7 commentaires

-

Par Barman le 23 Mai 2012 à 08:00

Saoûl contrôle

Castor Tillon

Quand je suis arrivé au bistrot, avant-hier soir, ça pérorait ferme. Sans surprise, c’était ce pochetron de Jean Sifone d’Hélytre (ne pas confondre avec Jean Syfone d’Évoix, le président-candidat), un aristo ruiné, qui monopolisait l’attention. Le niveau de liquide de son organisme, contrairement à celui de son porte-monnaie, dépassait largement la ligne de flottaison, et le barman s’évertuait à le convaincre de rentrer chez lui pedibus cum jambis, ou dormir sur le billard avec une couverture. Jean insistait pour aller chercher l’éthylomètre dans sa voiture, or il est deux catégories de personnes pour lesquelles cet instrument est totalement inutile : les sobres, et les épaves dans son genre, tant le résultat est connu d’avance.

- Vous connaissez la différence entre cette animatrice des années 80 et moi ? Ben elle, c’est Dorothée, et moi, j’me réveille au café, mouhahaha ! Laissez-moi aller chercher mon émylo… mon étoly, mon alcoolo-test, là, qui va vous rassurer sur mon état avancé de sobriété…

- Pas besoin d’un éthylo pour voir que tu es rond comme un patapon. Tu ne saurais pas où mettre la clé de contact, même avec un GPS.

- Ta ta ta ! Moi, quelques petits verres de plus, ça me galvanise pour conduire !

- Exact : tu as la couleur du galvanisé : gris. Si tu prends le volant, tu n’iras pas plus loin que le prochain mur.

- Ecoute, m’sieur le barman : l’alcoolo-test, notre foutu président l’a rendu obligatoire, et je vais l’éthyliser… l’ulit… m’en servir. Ce truc m’a coûté une fortune, d’ailleurs… Avant c’étaient les flics qui fournissaient de quoi te coller une prune, maintenant c’est le contrenev… le… l’épicurien qui doit acheter le matos. Les gens qui ne boivent jamais doivent être ravis ! Tu vas voir que bientôt ils vont nous contraindre à payer et trimballer dans le coffre le carnet à souches, le sifflet à roulette et le sabot de Denver ! Dans quelques années, la malle arrière sera pleine de leurs saloperies, et pour peu qu’on nous force à acquérir un agent ou un douanier, nous devrons envoyer nos bagages de vacances par FedEx. Alors, tu sais quoi ? Je vais me mettre en règle avec la loi, je vais souffler dans le sacré machin, et légèrement euphorique ou pas, je vais rentrer chez moi en auto.

Il a donc pris sa voiture, ou sa voiture l’a pris, on ne sait, car depuis, nous n’avons plus de nouvelles. S’est-il endormi sur la pédale d’accélérateur, et a-t-il roulé jusqu’en Slovénie ? A-t-il rencontré un platane plus coriace que son crâne ? Fait-il désormais partie des funestes statistiques que le gouvernement s’évertue à faire baisser, officiellement pour notre bien ? Il avait pourtant un bel éthylomètre tout neuf à 129 euros, le must, quoi.

7 commentaires

7 commentaires

-

Par Barman le 17 Mai 2012 à 08:00

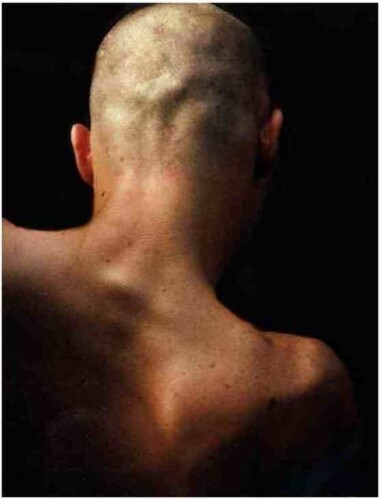

C'est à un chasseur d'images hors du commun que nous avons affaire aujourd'hui. Le genre d'individu prêt à toutes les contorsions et à toutes les audaces pour changer le point de vue de l'autre.

Angle de mire

Corinne Jeanson

- Vous avez l'angle parfait. Permettez, Thomas Masson, photographe.

Un homme à l'âge indéfini, grand sans l'être tout à fait, vêtu sans élégance mais sans négligence non plus s'était approché de ma table et me tendait la main. Il portait un appareil photo en bandoulière, signe évident qu'il pouvait être photographe.

- Je ne voudrais pas vous importuner, je réalise une série de photographies sur le thème de la nuque. La nuque des hommes pour être plus précis. Et votre nuque correspond par excellence à la perfection que je cherche.

Il s'était assis en face de moi et le garçon, pour une fois prompt, avait déjà pris sa commande sans que j'ai pu prononcer un mot. Je balbutiais :

- Marc Grivel, de passage dans votre ville.

Cette présentation saugrenue ajouta au malaise qui m'envahissait depuis le matin. Je passais ma main dans mes cheveux, histoire de vérifier que tout allait bien.

- Oui, c'est cela. Vous sentez l'angle sous vos doigts ? Un grand angle. C'est tout à fait cela. Je ne voudrais pas abuser de votre temps, mon studio est tout à côté je pourrais vous montrer mes contacts. Accordez-moi une demi-heure pour vous prendre la nuque dans mon objectif.

Il avait balbutié sa demande avec maladresse, ce qui me toucha, je crois. Avais-je opiné de la tête ? Avais-je esquissé un sourire d'acquiescement ? Je me retrouvais dans une ruelle marchant derrière cet homme pressant et déterminé. Sa voix douce, sa démarche effleurée ne laissaient en rien supposer son autorité. Ce devait donc être plutôt mon naturel curieux, ma complaisance et ma capacité caméléon à me fondre dans le désir de l'autre. J'effaçais depuis l'aube ma dernière nuit.

A peine le porche franchi d'un immeuble ancien, la volée d'escaliers, il ouvrait sa porte et je découvrais une grande pièce lumineuse, encombrée de livres empilés sur des bibliothèques improvisées, des magazines de photo, des plantes vertes exubérantes. Les larges fenêtres donnaient sur le fleuve. Il m'indiqua une autre pièce drapée de longs rideaux noirs, son studio, à en croire les parapluies blancs disposés sur une estrade.

- Voici.

Il ouvrit un dossier d'où s'échappa des planches contact, en noir et blanc, par six, des rangées de nuques. Des nuques d'hommes, jeunes, vieux, vacillantes, tranchées, aplaties, proéminentes, altières, tendues, affaissées, arrogantes. Prises deux par deux : une de dos, une de profil. Aucune gorge, aucun visage de face, aucun regard.

- Vous cherchez la couronne ?

Cela m'avait échappé. Je n'ai jamais cru aux chakras et à toutes ces fumantes croyances orientalistes. Une amie avait bien tenté de m'y convertir mais à part ses caresses de ma nuque à mes talons, je n'avais rien retenu à tout ce que je considérais comme de pures fadaises.

- Je cherche, un équilibre. La courbure de la nuque en arcade avec l'os occipital me fascine. La vôtre avec sa ligne saillante est une perfection. Vous sentez, l'atlas, là.

Sa voix tremblait, il cherchait ses mots. Je voyais poindre une rougeur à ses joues, une perle à son front. Jusqu'à son souffle qui s'accélérait. Il pointait sa paume sur ma nuque, comme pour la soutenir, mais il ne m'effleura pas, comme si une invisible auréole lui interdisait de toucher mon crâne. Je repensais à ma dernière conquête qui nouait ses mains à ma nuque pour mourir de volupté dans nos reins liés. Etait-ce donc cela ? J'aimais sa nuque penchée toute incrustée de son odeur d'amour. En cet instant je me souvenais de ma bacchante et du poète qui l'avait si bien chantée. Je craignai tout à coup, face à cet homme inconnu, de devenir Penthée et de mourir tel un animal. Je fis un pas en avant pour attraper les contacts qui s'échappaient de leur écrin. Je regardais le profil de mon hôte et me moquais de mes égarements : cet homme-là n'avait rien du mâle dominant, il n'allait certainement pas me... quoi au juste, me manger, me séduire, me désirer ?

- Vous n'avez photographié que des nuques d'homme.

- Oui, avec ma précédente série je m'étais laisser absorber par les chevilles de femmes. Mais je cherche des géométries plus pures. N'étais-je pas sot, j'ai réalisé très récemment que je cherchais le siège de l'âme. Il est vrai que toutes les nuques n'ont pas cette puissance évocatrice. Voyez-vous, comment dirais-je, rares sont les nuques qui offrent tout à la fois puissance, mélancolie et rêverie. Même les regards n'ont pas ce souffle. Ce n'est sans doute pas pour rien que les Orientaux y voient le siège de ce que nous appelons âme. Vous avez raison, la couronne. Si j'étais astronome, je photographierai la couronne boréale, mais je n'ai pas les instruments qui conviennent.

Je l'écoutais. Sans l'écouter tout à fait. Je sirotais son whisky -mon hôte avait bon goût même dans son choix de whisky. Ma nuit dernière réapparaissait. J'avais invitée une femme inconnue chez moi. Pour un scénario à ma manière. Elle était entrée, nue sous son manteau, mon appartement était sombre, elle ne pouvait pas me voir. Je n'avais pas prononcé un mot. Je lui avais bandé les yeux avec une écharpe en soie et je l'avais guidée dans ma chambre. Ce qui s'en suivit. Je m'étais longuement attardé sur son corps, sur ses parties les plus secrètes, emplies de suaves fluides. Je l'avais accroupie pour qu'elle me rende mes caresses. Et, quand mon sexe bien droit, bien échauffé, avait été prêt à la prendre, je l'avais retournée pour l'enculer, doucement puis profondément, intensément, absolument. Je l'avais possédée ou bien était-ce elle qui m'avait rendu possédé ?J'avais ôté son bandeau. Elle avait tendu son regard vers le mien. Je n'avais pas pu m'en détourner. Je ne sais pas ce que je vis. Je sais que je ne vis pas de désespoir, je sais que je ne vis pas de tendresse, je sais que je ne vis pas d'arrogance, encore moins de la peur ou de la colère. Je ne vis pas de la jouissance. Encore moins de l'amour. Ou bien. Non, je ne voyais pas le monde, ses collines, ses monts enneigés, ses fleuves, ses océans. J'ai vu au lointain. Son regard ne me regardait pas, il regardait au-dedans de moi. A cet instant, je la désirais, je désirais son désir.

Tout en parlant, j'avais perdu le fil de la conversation, Thomas ne cessait de toucher son côté gauche, il frottait ses côtes. Je songeais à la bible, à Adam. Je pensais à mon pénis qui avait plongé dans le vagin liquide de cette inconnue. Elle avait noué ses mains à ma nuque, elle avait relié ses pieds à mes reins, elle avait soulevé tout son corps en apesanteur contre le mien. Je n'avais plus rien ressenti, je n'avais pas joui avec mon corps, j'avais été aspiré, j'avais été baignant dans un océan de béatitude qui m'avait achevé, sorti de moi.

- Acceptez-vous de dégrafer votre chemise ? Votre col m'empêcherait de saisir vos courbes.

Le matin au petit jour, elle s'en était allée, sans un mot, j'avais stupidement déclaré : « On reste en contact ? » J'avais quitté ma ville précipitamment, pour me retirer d'elle, de ce que j'avais découvert, de ce que je ne voulais pas découvrir. Et je me retrouvais, là, avec un photographe parfait inconnu qui dévisageait ma nuque et mon occiput.

5 commentaires

5 commentaires

-

Par Barman le 18 Novembre 2011 à 13:00

Et si à l'occasion des voeux on adressait à ses plus chers amis un "Miniliv" publié aux Editions du Banc d'Arguin ? Un choix de 127 nouvelles à découvrir et à offrir comme par exemple :

La traversée du désert

de Désirée Boillot

Un homme marche dans le désert.

Il est seul, entouré d'ombres, et il boite.

Tout ce qui l'environne évoque le chaos.

Durant sa traversée l'ennemi restera invisible.

Où est-il ?

Qu'est-il en train de vivre ?

http://editionsdubancdarguin.izibookstore.com/ (3€ l'exemplaire)

7 commentaires

7 commentaires

-

Par Barman le 12 Novembre 2011 à 08:00

Emmanuelle Cart-Tanneur aime la littérature comme lectrice et comme auteure. Nouvelliste, romancière, historienne généalogiste, elle attrappe ça et là quelques fils de la vie pour en faire de grandes lumières. Sur son blog, elle se présente avec la complicité de Grand Corps Malade :

C'est un plaisir de la recevoir au café...

Cette nouvelle est momentanément indisponible

3 commentaires

3 commentaires

-

Par Barman le 8 Août 2011 à 08:00

Une nouvelle noire de Claude Romashov en attendant le ciel bleu...

La visite

Je suis seul chez moi. J’ai ramené la couverture au ras du menton. La télé chauffe et même lui, l’animateur policé commence à m’énerver. D’un coup sec de télécommande, je lui renvoie ses mots doucereux dans la gorge. La cheminée ronfle et pétille de cendres vivaces. Je les ignore. Il gèle depuis des jours et je suis transi. Alors je me réchauffe dans mon antre. Comme je peux.

J’ai préparé un plateau repas avec mes sandwichs préférés mais sans elle, ils n’ont pas le même goût. Rien n’a plus la même saveur depuis son départ. Le temps s’est arrêté et je me suis consumé dans l’attente. L’attente d’un signe de sa part, d’un geste, d’un remord.

L’ampoule du néon vacille. J’ai bien peur qu’il ne s’éteigne lui aussi. Tout est vieillot dans cette maison, tout est resté en place à la mort de mes parents. Elle me le reprochait souvent.

- Tu ne fais rien pour la rendre agréable, tu ne sais même pas bricoler.

Et pourtant je lui avais aménagé sa pièce. Tapisserie au mur, étagères et moquette de laine épaisse pour ses pauvres pieds qui craignaient le froid. Elle était enchantée au début, la pièce était devenue son bureau puis son refuge quand elle avait décidé de ne plus partager ma couche. Un jour, elle m’avait annoncé.

- Tu sais, j’ai rencontré quelqu’un. Ne sois pas jaloux voyons, ce n’est qu’un ami.

Et puis la voix s’est faite plus aigre.

- Tu ne m’empêcheras pas de voir qui je veux. Estime-toi heureux que je rentre encore à la maison.

Elle rentrait oui, à l’aube.

Je ne posais plus de questions. Devant moi s’ouvrait la béance de mon amour piétiné. Je ne pouvais le croire, pour elle, j’allais tout supporter, ses mensonges, mes silences et mon cœur en morceaux. Elle ne mesurait pas l’immense saccage.

La douleur de la perte s’est inscrite dans mes veines, dans les plis de mon visage. Du jour au lendemain, je n’ai plus supporté les autres, les proches et leur compassion outrée. Je ne voulais plus voir personne…

Le bruit m’a agressé. Je me suis levé d’un bond et discrètement me suis glissé vers la fenêtre. On frappait avec insistance. La voisine ! Qu’est-ce qu’elle me voulait cette fouine. Je n’ai jamais pu l’encadrer.

Ne pas ouvrir, faire le mort. Tu ne vois donc pas idiote, que la maison est figée dans le silence et que le vent ne fait plus claquer les volets. Le chat, à demi sauvage qui venait boire son écuelle de lait au temps du bonheur a disparu, avalé par l’hiver et seuls les démons de la solitude cavalent sous mon crâne. Je n’ai le goût à rien. Je n’ai pas envie de vivre.

Je sais bien qu’un jour, il faudra que je sorte. Après les morsures glacées des frimas, naissent les nouvelles récoltes mais je ne veux pas de soleil tapant sur les vitres, je veux me terrer encore et encore comme un animal blessé.

La voisine est repartie. Ses traces de pas se sont inscrites salement dans la neige. Je suis furieux. Elle a dérangé le tapis isolant de l’hiver.

Je regarde autour de moi, il fait froid malgré le feu crépitant de la cheminée. La vieille table de la cuisine a retrouvé son bois naturel. Elle aussi détestait la toile cirée provençale dont elle la drapait pour lui donner une touche de gaieté. Et ces cadres colorés et ces photos de nous deux affichées. Le mur a souffert quand je les ai arrachées mais la maison a retrouvé son odeur et sa rusticité paysanne. Elle m’est revenue finalement. Comme elle !

Peu de temps après, j’ai encore entendu frapper avec insistance. De nouveau je me suis caché en guettant l’intrus. C’était elle. Mon sang n’a fait qu’un tour et mon cœur s’est mis à danser la sarabande. Il fallait que je garde mon calme. J’y étais résolu mais mes mains tremblaient quand j’ai ouvert.

La prochaine visite sera, j’en suis sûr, moins agréable.

J’ai rangé le désordre puis j’ai regagné mon lit avec elle, tout près à mes côtés. Elle dort profondément, je n’entends pas son souffle. J’ai la télécommande d’une main et l’autre caresse son cou, surtout l’excroissance rouge que la balle à bout portant de mon révolver y a laissée.

10 commentaires

10 commentaires

-

Par Barman le 25 Juillet 2011 à 13:51

C'est de refus, de résistance, d'insoumission dont il est question aujourd'hui avec cette nouvelle inédite d'Yvonne Oter. Mais que les belles âmes ne s'offusquent pas, la répression y est à l'oeuvre...

Le ruban.

Jacote est assise près du feu qui crépite dans l’âtre. Loin, dans le coin le plus retiré, elle laisse enfin libre cours au chagrin qu’elle a dû occulter pendant la journée. Jacote est réputée pour être une femme forte, solide, rude à la peine. Elle n’a pas voulu se montrer autre devant les regards sournois des villageois l’observant par en dessous. Aujourd’hui, le malheur est pour elle, il n’est pas question qu’elle accepte de le partager avec les commères et les cancaniers.

Certaines familles n’ont pas eu la même retenue. Les uns pleuraient, d’autres gémissaient, allant même jusqu’à pousser des imprécations envers les bourreaux ou les condamnés qui avaient eu la malchance de se faire prendre. Et pendre.

Sept malheureux ont fini au gibet ce matin. Sept complices de ce que l’on appelait « la bande à Riquet ». Riquet, c’était son homme. Un brave homme, malgré ses agissements répréhensibles aux yeux de la loi. Le métier de détrousseur des grands chemins, il ne l’avait pas choisi, il lui avait été imposé par les circonstances. Quatre hivers consécutifs éprouvants, avec neige, gel, intempéries rigoureuses, qui avaient directement cédé la place à autant d’étés secs et brûlants, sans printemps régénérateurs pour adoucir le climat et préparer la terre à recevoir la semence. On a beau être courageux, ne pas se montrer avare de sa peine, dans de telles circonstances, le sol reste improductif. Les ventres grondent, crient famine, et on en vient à manger le peu de graines que l’on avait gardées en réserve pour une meilleure année.

Riquet s’était sauvé quand les soldats étaient arrivés pour réclamer l’impôt dû au Roi. Il n’avait plus rien à donner et la honte autant que la révolte l’avaient chassé de chez lui. Alors, Jacote était retournée travailler à l’auberge du village.

C’est là qu’ils s’étaient connus. Employée comme souillon et gâte-sauce, mal payée, elle y bénéficiait de repas certes frugaux, mais réguliers. Elle jouissait de la chaleur de la salle commune, elle profitait de la musique d’un ménestrel ambulant, elle partageait un peu de la gaieté ambiante. Elle entendait des nouvelles des alentours, propagées par les voyageurs peu discrets, et se sentait vivre au travers des aventures de ces gens qui connaissaient d’autres contrées. Elle n’était seule que le soir, bien tard, quand elle regagnait son logis miteux.

Elle vivait seule, Jacote, sans parents, morts depuis longtemps, ni famille, ni mari. Elle avait pris conscience très jeune de son physique ingrat. Pas vraiment laide, mais pas très jolie non plus. Pas du genre en tout cas à attirer les garçons, à se faire épouser même si on n’a pas le sou. Elle ne se plaignait pas car la nature l’avait dotée de deux bras vigoureux qui ne demandaient qu’à s’employer. Aussi, lorsque Riquet, nouvellement arrivé au pays, lui manifesta de l’intérêt, elle se montra d’abord méfiante. Qu’est-ce qu’il lui voulait, celui-là ? Puis le garçon sut se montrer convaincant et ils se mirent en ménage. Ils finirent par officialiser la chose en passant devant le curé. Riquet travailla dans les fermes de la région et Jacote abandonna son ouvrage à l’auberge pour cultiver un petit carré de jardin et élever quelques volailles. Jusqu’aux mauvaises années qui affamèrent le village.

Riquet rencontra quelques autres jeunes aussi mal lotis que lui, ils formèrent une bande et se mirent à détrousser les voyageurs qui avaient le malheur de croiser leur chemin. Ils exerçaient leur métier proprement. Ainsi, ils ne volaient que les riches, repérables au faste dont leur équipage faisait montre. Ils ne tuaient jamais, évitant autant que possible toute violence. Seuls quelques coups de poings étaient parfois assénés pour dissuader ceux qui ne semblaient pas impressionnés par leur nombre et leur détermination. Sans plus, sans jamais faire couler d’autre sang que celui de quelque nez cabossé dans l’échauffourée de l’assaut. Au fond, ils ne faisaient grand mal à personne. Sauf aux escarcelles.

Riquet, un peu plus dégourdi que ses compagnons, s’était vite retrouvé à leur tête. Même s’il n’habitait plus avec Jacote, il venait souvent la retrouver lorsque la nuit était bien noire. Et elle pouvait souvent lui fournir des renseignements précieux sur les voyageurs qui faisaient étape à l’auberge. Elle continuait à y travailler malgré l’argent que son homme lui ramenait discrètement. Un peu pour donner le change, mais surtout par précaution. Dieu seul savait combien de temps la période des vaches grasses allait durer. Jacote avait trop souffert de la pauvreté pour risquer de se retrouver dans une situation de dénuement.

Elle n’osait pas non plus exhiber les quelques cadeaux que Riquet lui ramenait parfois de ses rapines, un colifichet, un bout de dentelle, un bijou léger. Une fille de salle se doit d’être discrète, modestement vêtue et attifée sans ostentation. Sauf un ruban jaune délicatement brodé de bleuets qu’elle n’avait pu résister à utiliser pour nouer ses longs cheveux encore bien noirs. C’était sa seule coquetterie.

Bien sûr, personne n’était dupe au village. Tous les compagnons de Riquet en étaient issus et les familles se taisaient, certes, mais n’en pensaient pas moins. Il faut croire que cette situation en dérangeait certains, car ce fut par dénonciation, par traîtrise, que les gens d’arme les arrêtèrent un matin dans leur repaire perdu au milieu des bois.

On les jugea bien vite, sachant les parentés et les sympathies des villageois pour ces enfants du pays. Et on les exécuta aussi prestement. Tous les sept. Six hommes et une femme, car leur bande comptait une femme parmi ces rudes gaillards.

Mais quelle femme ! Une sorte d’amazone des temps présents, de toutes les attaques, de tous les coups durs, une virago aguerrie au maniement des armes rustiques des brigands, ignorant toute pitié ou sensiblerie. Ce n’était certes pas elle qui serait restée au camp à mitonner la popote pendant que les hommes partaient en expédition. Non, elle participait aux assauts avec une froideur et un courage qui en impressionnaient plus d’un. Ce n’était pas pour rien que Riquet l’avait prise pour second : il savait que s’il lui arrivait malheur, Gervaise saurait le remplacer efficacement à la tête de la bande. Mais voilà, le sort en avait décidé autrement puisqu’ils s’étaient fait cueillir tous ensemble.

Jacote se lève pour attiser machinalement le feu qui décline dans l’âtre et ajoute une bûche pour le ranimer. Elle sait que la nuit sera longue, qu’elle ne pourra pas dormir. Devant ses yeux, les sept corps qui doivent se balancer à la potence, car le vent s’est levé à l’approche du soir et prend de la force au fil des heures, laissant présager la tempête qui balayera demain le plateau. Devant ses yeux, le corps de son homme, démuni, désarmé, tellement familier et déjà étranger. Le dernier regard qu’il lui a jeté avant que la corde ne se tende. Le regret qu’elle y a lu, la tendresse, l’impuissance. L’adieu.

A sa droite, Gervaise, dont l’agonie fut longue et pénible. Ses multiples soubresauts avant de trépasser faisaient voler en tous sens ses longs cheveux blonds, retenus par un ruban bien serré. Jaune, le ruban, délicatement brodé de bleuets, tel celui que triture machinalement Jacote entre ses doigts nerveux. Cela, plus que tout le reste, lui noue la gorge sur un long gémissement étranglé.

17 commentaires

17 commentaires Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique

Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique

Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique

Café littéraire, philosophique et sociologique