-

Enseignant-chercheur, Jean Gualbert écrit quelques nouvelles et poèmes en amateur. Certains de ceux-ci ont été publiés en recueils (parus chez Dix de Plume, éditions Grrr...Art, éditions Aljon, les Dossiers d'Aquitaine, les Joueurs d'Astres, les Grilles d'Or...).

Voyageur du néant

Jean Gualbert

Le corbeau s'était posé sur un rocher, en bordure de chemin. De son large bec anthracite, il lissait son plumage, taché de croûtes rougeâtres encore visqueuses, témoignages de son dernier repas. Au passage de l'homme, il se contenta de croasser, en sautillant maladroitement, pour manifester un net mécontentement. Le marcheur, bien trop vivant, ne l'intéressait pas encore.

Ce n'est que quelques centaines de mètres plus loin que l'homme, soulevant une nuée de mouches, dépassa les restes dont s'était rassasié l’oiseau : un vieillard, dont ne subsistait que la maigre carcasse déchiquetée à coups de becs, de griffes et de dents par tout ce qui pouvait se repaître de viande.

Fuir ! Cela faisait trois jours qu'il n'avait plus pour perspective que cette course désespérée vers l'inconnu. Quand les autorités de la petite ville où il exerçait la profession de photographe avaient convoqué tous les membres de sa communauté pour le lendemain à l'aube, leur enjoignant d'apporter leurs biens les plus précieux, il avait compris. On leur avait parlé de camps où ils pourraient travailler pour le bien de tous, mais seuls les naïfs y avaient cru. Les anciens, trop âgés pour se révolter, s'étaient résignés, pleurant le sort de leurs petits-enfants autant que le leur. Quelques jeunes hommes avaient déjà gagné les bois des alentours, tentant vainement d'y organiser la résistance. Mais la plupart restaient comme pétrifiés, incapables de prendre la moindre décision, prêts à se rendre sans broncher à leurs bourreaux dans l'espoir d'une improbable clémence.

La seule issue possible était le Nord-Est, la direction de la Russie d'où pouvait venir l'unique secours envisageable. Il lui fallait pour y parvenir marcher de longues heures, contournant villages et hameaux, se nourrissant de ce qu'il pourrait glaner, évitant surtout les patrouilles qui ne manqueraient pas de sillonner la contrée. Puis il devrait franchir la ligne de front sous la menace tant des balles de ses concitoyens, devenus ennemis, que de celles d'étrangers pourtant plus susceptibles d'éprouver quelque forme de compassion. Mais il n'avait d'autre choix que d'abandonner son confort, ses amis, sa maison, la terre et les coutumes de ses ancêtres. Après avoir fouillé les ruines encore fumantes de la masure du vieil homme, dans l'espoir vain de découvrir de quoi repaître sa faim tenaillante, il reprit sa route.

Il venait de dépasser la lisière d'une lande aux taillis clairsemés quand il déboucha sur ce carrefour dont le souvenir ne cesserait de hanter ses nuits. Une colonne de prisonniers y avait fait halte. Quelques-uns d'entre eux avaient-ils tenté de se révolter ou de prendre la fuite, profitant d'un moment de relâchement de leurs gardes ? Ceux-ci s'étaient-ils simplement trouvé las de conduire ce troupeau de morts en sursis ? Les pleurs d'un enfant, les plaintes d'un blessé les avaient-ils exaspérés ? Toujours est-il qu'ils s'étaient déchaînés, massacrant jusqu'au dernier les captifs qu'ils prétendaient escorter vers un avenir meilleur, abattant ceux qui espéraient trouver refuge dans les collines qui bordaient la route, achevant au couteau les blessés, égorgeant sans remords femmes, éclopés, nourrissons.

Sur un talus, il trouva confirmation des rumeurs les plus horribles qui couraient le pays. Un amas sanglant de femmes éventrées et de fœtus réduits en charpie attestait que, pour se distraire, la soldatesque s'amusait à parier sur le sexe d'enfants à naître, avant de désigner le vainqueur en arrachant aux mères encore vivantes l'objet de leur prédiction. La volonté de purifier le pays, d'y garantir la sélection d'une population nettoyée de toute trace de différence, d'éliminer toute croyance qui divergerait de la religion du plus grand nombre avait atteint ses limites les plus abjectes.

Les heures qui suivirent cette macabre découverte furent terribles. Il lui semblait que tout repère avait disparu, que toute valeur avait été réduite à néant sous l'œil cynique de dieux dénués de pitié. Hagard, il continuait à marcher sans que son esprit ne puisse se fixer sur quelque but, sur quelque espoir de réconfort. La faim, la soif, le sommeil l'avaient abandonné en même temps que tout sentiment d'appartenance à l'humanité. Après une nuit d'errance, il s'effondra à l'abri d'un rocher, dans une inconscience déchirée de visions apocalyptiques, de hurlements déments, de spectres hallucinés. Sans cesse ses pensées le ramenaient aux siens, aux cousins qu'il avait laissés à leurs atermoiements, à ses amis avec qui il plaisantait gaiement à peine quelques jours plus tôt. Sans doute, ne devait-il pas rester d'eux beaucoup plus que les cadavres sanglants croisés le matin même. Il resta là, prostré, incapable de la moindre réaction, pendant une interminable journée. Au soir, rassemblant péniblement ses esprits, il reprit son cheminement de voyageur du néant.

Deux longues journées d'errance le conduisirent en bordure d'une maison isolée. Quelques poules picoraient à l'abri d'un maigre grillage. C'était l'aube, personne encore n'était passé pour prélever les œufs fraîchement pondus. La faim, qui le tenaillait plus encore que la soif, étanchée au hasard de maigres ruisselets, le décida à prendre le risque de se faire repérer. Il allait s'éclipser, après avoir gobé goulument son butin, lorsqu'une voix fluette le fit sursauter :

– Bonjour, que fais-tu dans mon poulailler ?

C'était une toute petite fille, âgée de peut-être six ans. Ses vêtements indiquaient clairement qu'elle n'appartenait pas à sa communauté.

Il rougit violemment, contraint d'avouer son larcin.

– Maman m'a envoyée chercher les œufs du matin. À présent, je ne pourrai plus rien lui rapporter. Que vais-je lui dire ?

– Peut-être que tu n'en as pas trouvés ? Ce ne serait pas mentir, puisque je les ai mangés.

– C'est vrai, mais pourquoi viens-tu les prendre chez nous ? Tu n'as donc pas de poules ?

– Non, comme toi j'en avais, mais je les ai perdues. J'avais très faim, je n'ai plus mangé depuis deux jours.

– Tu sembles fort fatigué aussi ! Viens te reposer chez nous, mon père te donnera l'hospitalité, maman te préparera un repas.

– Tu es très gentille, mais je ne crois pas que je serais le bienvenu...

– Pourquoi donc ? Tu es méchant ?

– Non, je ne pense pas. C'est une histoire d'adultes, le nom que je donne à Dieu n'est pas le même que celui que tes parents et toi utilisez.

– Tu crois que cela lui pose un problème, à Dieu ? Ma maman et mon papa me donnent des petits noms différents, et les gens du village encore un autre. J'aime beaucoup cela, j'ai l'impression que chacun m'aime un peu différemment, mais tout autant que les autres.

– Sans doute, mais toi tu es une charmante petite fille, pas un dieu sévère...

Le bruit de la conversation, le retard de la fillette avaient attiré les parents à l'extérieur. À la vue de cet étranger ils eurent tout d'abord un mouvement de crainte, rappelant à eux leur enfant. Lui se crut perdu. C'était un temps où les différences ethniques ne pardonnaient pas. Toutefois, l'air enjoué de la petite fille, son absence complète de peur, le récit qu'elle fit à ses parents agirent comme un charme bénéfique. L'homme et la femme invitèrent le voyageur à se restaurer et à prendre quelque repos. Devant tant de bonté, celui-ci éclata en sanglots.

Le père de famille lui dit alors, comme pour s’excuser :

– Comment pourrions-nous être moins généreux que notre enfant, une fillette si petite, si frêle qu'elle devrait pourtant redouter tout passant inconnu ? Ne nous montre-t-elle pas l'exemple en t'invitant à partager notre demeure ? Je sais que tu appartiens à cette race que nos dirigeants disent impure, qu'ils nous ordonnent de pourchasser pour assainir le pays. Je n'ai que faire de ce régime qui se prétend nouveau, qui se croit destiné à durer toujours, mais qui attise les haines anciennes et détruit son propre peuple. Chez nous, tu ne crains rien. Repose-toi, prends des forces et repars quand tu t'en sentiras capable. Nous prierons pour que ton chemin te mène à la paix.

Quelques jours plus tard, ragaillardi par l'espoir que lui avait insufflé la rencontre de cette famille accueillante, il parvint à la ligne de démarcation entre les deux armées. Il décida de tenter le passage à l'aube, quand les sentinelles s'assoupissent. Une légère brume semblait devoir favoriser son entreprise. Lentement, il se glissa hors de l'ombre protectrice de fourrés épais pour s'aventurer en terrain découvert, évitant les postes de garde, attentif à la présence de la moindre silhouette. Mesurant ses gestes, il avançait courbé, presque à quatre pattes, sans mouvements brusques, n'hésitant pas à s'arrêter dans sa progression ou à ramper quand quelque bruit lui faisait redouter d'être découvert. Il ne lui restait plus que quelques dizaines de mètres à franchir avant d'atteindre les premières lignes russes quand les nuées se déchirèrent pour laisser place à la lueur d'une aube naissante. Presque aussitôt, une détonation retentit. Une vive brûlure lui déchira la poitrine, et il tomba, face contre terre. Avant de perdre conscience, il put admirer une dernière fois le soleil illuminant les collines de son pays, de son Arménie chérie.

Le corbeau se posa lourdement, inclina la tête pour s'assurer de l'absence de tout danger, puis s'approcha en sautillant. Cette fois, l'homme l'intéressait. Ce n'était plus qu'une de ces innombrables charognes parsemant le pays depuis quelques semaines. Il pouvait entamer un nouveau repas sans crainte.

6 commentaires

6 commentaires

-

Danielle Akakpo réside à Saint-Etienne, capitale du design et des Verts – qui ne sont en rien ses sources d’inspiration – ! Ne se considère pas comme un écrivain, terme qui implique pour elle une professionnalisation, mais comme un auteur qui souhaite faire partager des émotions.

Pour faire mieux connaissance avec elle :

Forum Maux d’Auteurs (dont elle est l’animatrice) : http://www.forum-mda.com

Toi ma p’tite folie : son dernier recueil publié aux éditions Zonaires.P’tit frère

Danielle Akakpo

Les années ont passé, p’tit frère, mes cheveux grisonnent, les tiens et ta barbe aussi, et je m’aperçois que malgré moi je me mets à ressasser de vieux souvenirs. Toi aussi, peut-être ? Il en est un qui remonte à fin 1970 qui me revient ce soir à l’esprit, sans doute parce que les fêtes de Noël approchent, que la nuit s’installe doucement et que les seules lueurs dans la pièce émanent des boules rutilantes que j’ai accrochées au sapin dans l’après-midi. Devrais-je parler de souvenir, d’ailleurs, puisque cette histoire, je ne l’ai vécue que par personne interposée ? J’étais loin, notre mère me l’a racontée brièvement au téléphone. Par la suite, elle me l’a narrée à plusieurs reprises de vive voix, enrichie de détails et de commentaires si bien qu’il m’a souvent semblé que j’étais présente. Je me demande si toi aussi, il t’arrive d’y penser encore.

Elle avait tant d’amour pour toi, maman. Pour toi le dernier-né, le bébé de la quarantaine, celui dont on se serait volontiers passé dans notre famille ouvrière où l‘on tirait le diable par la queue : trois enfants, c’était déjà beaucoup. Toi le petit frère que j’avais trouvé si rougeaud, si laid à sa naissance que j’avais menacé du haut de mes cinq ans de te jeter à la poubelle... Toi que nous avions tous couvé, chéri, tremblant d’angoisse à chacune de tes poussées de fièvre.

Le nourrisson chétif pour qui la médecine se montrait si pessimiste était devenu en 1970 un beau gaillard de vingt et un ans bien charpenté, chevelu, barbu qui terminait ses études d’ingénieur à Lyon. Charles et Marie, les aînés, avaient quitté la maison pour fonder leur famille. Nous étions proches, tous les deux. Grâce aux grands, nous avions pu faire des études. Nous partagions les mêmes goûts en matière de cinéma, de musique. Puis l’Éducation nationale nous avait séparés, m’exilant aux cinq cents diables pour mon premier poste. Toi, tu te plaisais à Lyon avec ta bande de copains. Tu revenais à Saint-Etienne un week-end sur deux, quelquefois seulement pour la journée du dimanche, avec ton sac rempli de linge à laver. L’énorme tendresse qui vous unissait, maman et toi, avait du mal à s’exprimer. Vous ne parveniez à échanger que des banalités et tu étais du genre taiseux, ce qui n’arrangeait rien. Mais les liens profonds étaient bien présents, ancrés au fond de chacun de vous.

Un dimanche, tu as débarqué sans crier gare accompagné d’une belle fille blonde au teint clair. « C’est Lotte » as-tu simplement dit à maman qui n’a su que bredouiller : « Bonjour, entrez, asseyez-vous ! » C’était une femme toute simple, maman. Elle n’avait pas eu d’autre horizon que ses quatre enfants à nourrir et habiller, un budget serré à gérer, ses travaux de couture sur sa Singer à pédale, ses soucis après la disparition de papa alors que tu n’avais que douze ans. Jamais beaucoup de temps pour penser à elle.

Elle aurait aimé être prévenue, tout de même, qu’elle aurait une invitée et pas n’importe laquelle. Elle avait l’air de quoi avec son tablier à carreaux qu’elle s’est empressée de faire disparaître ! Heureusement que le dimanche, elle mettait toujours les petits plats dans les grands et passait chez le pâtissier. Lotte est revenue souvent à la maison avec toi. Maman la trouvait gentille, attentionnée ; elle aidait à mettre le couvert, à faire la vaisselle. Au fil des conversations, elle a compris que vous viviez ensemble à Lyon. Elle était heureuse de te voir heureux. Elle souriait avec attendrissement quand elle vous surprenait échangeant un regard tendre ou un baiser.

Les mois ont passé. Tu as obtenu ton diplôme, Lotte le sien. Maman avait préparé un repas fin pour fêter votre succès. Le champagne lui a semblé bien amer et en dépit du soleil de juin, un voile de brume s’est abattu sur le salon lorsque vous lui avez annoncé que vous partiez vous installer à Stuttgart. Lotte se languissait de son pays. Vous n’auriez pas de difficultés à trouver du travail là-bas. Vous lui écririez, viendriez pour les vacances. Notre mère a refoulé son chagrin, s’est réjouie avec vous. C’était votre bonheur qui comptait. Vous avez donné des nouvelles, comme promis. C’était surtout Lotte qui écrivait, une dizaine de lignes sur de jolies cartes postales. Toi, p’tit frère, tu téléphonais, juste quelques minutes pour t’assurer qu’elle allait bien. C’est idiot, on s’aime tous très fort dans la famille mais on n’a jamais su vraiment se parler.

Un an s’est écoulé, les courriers d’Allemagne sont devenus plus rares, plus laconiques. Et puis un soir de novembre, maman a entendu le bruit de la clé dans la serrure. Elle s’est précipitée dans l’entrée. La porte s’est ouverte sur toi, p’tit frère, le regard sombre, le dos voûté. Tu as laissé tomber ton sac de voyage sur le carrelage, tu as embrassé maman sans chaleur et murmuré :

« Lotte et moi, c’est fini ». Tu es resté debout, chancelant, les bras ballants. Sans un mot, elle t’a pris par la main et t‘a conduit dans ta chambre. Tes pantoufles étaient à leur place au pied du lit, elle a sorti un pyjama d’un des tiroirs de la commode et t’a dit : « Repose-toi, mon grand ! » espérant qu’une bonne nuit de sommeil te ferait du bien et qu’il serait bien assez tôt le lendemain pour les explications, si toutefois tu le souhaitais. Le lendemain, tu n’es pas sorti de ta chambre avant une heure de l’après-midi, tu t’es installé à table en face d’elle l’œil noir, le teint blême, tu as mangé comme un automate et tu es retourné t’enfermer dans ton antre. Pendant près de quinze jours, tu as vécu comme un zombie, allongé sur ton lit, les yeux rivés au plafond ou au mur, ne quittant ton refuge que pour grignoter sans appétit, l’esprit ailleurs. Elle ne te posait pas de questions. Elle espérait, guettait à chacune de tes apparitions un signe d’apaisement. Elle comptait sur ta collection de livres, de BD restés sur leurs rayons et qu’en ton absence elle avait continué à épousseter chaque matin. Elle avait conservé tes disques, ton vieil électrophone, ton poste de radio. Elle glissait discrètement Libération, ton journal favori, sur la table de chevet. Il demeurait soigneusement plié, comme à sa sortie de chez le marchand. Elle a fini par bouillir de colère, maman. Trop, c’était trop ! L’indignation lui empourprait les joues lorsqu’elle pensait à Lotte. Une fille sans cœur qui avait bien caché son jeu, une intrigante qui avait séduit son petit, l’avait éloigné de son pays pour le jeter ensuite comme un mouchoir sale. Ah, si elle l’avait eue sous la main, l’Allemande qui avait fait de toi une ombre, une ruine, une, elle lui aurait dit son fait, elle aurait même été capable de l’étrangler !

Elle a déployé des trésors d’autorité dont elle ne se serait pas crue capable pour tenir Charles et Marie à l’écart. Elle leur a tout simplement interdit la porte de la maison. « Le petit a besoin de repos, laissez-le en paix, je vous ferai signe quand il ira mieux, ça ne saurait tarder. »

Mais l’angoisse la gagnait. Elle avait fait ses emplettes de Noël, les cadeaux pour ses petits -enfants surtout. Elle aimait cette fête qui nous réunissait tous autour de la grande table familiale dans la salle à manger décorée par ses soins de guirlandes multicolores, de Pères Noël musicaux dont les gamins raffolaient. Aux anges, elle trônait au milieu de sa nichée, dans sa robe de fête. Une petite robe noire toute simple, qu’elle avait confectionnée elle-même. Il y avait belle lurette que le noir, le gris et le mauve n’étaient plus les couleurs du deuil. Elle l’agrémentait d’un lainage blanc. Elle avait bien été tentée par une veste de couleur vive, pour changer, mais aurait-ce été bien raisonnable à son âge, n’allait-on pas l’accuser de vouloir jouer à la jeunette ? Toi, p’tit frère, tu continuais de te noyer dans tes pensées lugubres, à dépérir et elle, elle commençait à se persuader qu’il n’y aurait pas de fête de Noël à la maison cette année-là, parce qu’elle ne pourrait pas t’imposer cette corvée. Et son cœur saignait à la pensée de la déception des petits, de l’incompréhension et des reproches des grands.

Et puis, il y a eu cet après-midi de mi-décembre où maman se tenait tristement derrière la fenêtre de la cuisine, observant le ciel d’un gris moutonneux, peut-être annonciateur de neige. Son attention a été attirée par une grosse dame qui peinait à ouvrir la portière avant de sa voiture tant elle était encombrée de paquets enrubannés de toutes les tailles. Ensuite, elle a chargé dans le coffre un affreux arbre de Noël synthétique couleur rose fuchsia. Une voix a retenti soudain près de ton oreille : « Elle a dévalisé combien de magasins, celle-là ? » Maman a sursauté : tu étais là, à ses côtés, p’tit frère, enfin sorti de ton refuge, de ton silence. Elle a fait comme si de rien n’était. Ensemble, vous avez regardé la brave dame tentant d’extirper à grand-peine son véhicule de sa place de parking, jusqu’à ce que tu t’exclames, faussement en colère : « Ma parole, elle a eu son permis dans une pochette surprise, c’est qu’elle va me l’emboutir, ma Dyane ! » Vous avez échangé un sourire, le premier depuis bien longtemps. Tu as mis ton bras autour de ses épaules et tu as déclaré d’un ton bien décidé : « Allez, maman, prends ton manteau, il faut qu’on aille acheter le sapin. »

Il ne lui a pas fallu cinq minutes pour s’habiller et se chausser. Il paraît même que vous avez plaisanté dans la voiture. :

Elle a toussé, s’est fait prier, la Dyane, mais elle a bien voulu se mettre en route et vous conduire jusqu’au marché aux sapins près de l’avenue Victor Hugo, comme pour manifester son plaisir d’avoir enfin retrouvé son conducteur.

Les jours qui ont suivi, maman n’a pas eu une minute à elle. Elle a briqué la maison, passé des coups de fil à Charles, à Marie. Elle n’en revenait pas de te voir revivre. Tu piochais dans ta bibliothèque et relisais tes vieilles bandes dessinées, tu mangeais de meilleur appétit, reprenais des couleurs, tu t’attardais à ses côtés le soir devant la télévision.

Le jour de Noël, ils étaient tous là, Charles et sa femme Julie, Marie et son mari Frédéric et les cinq gamins, heureux, réunis autour du sapin qui brillait de mille feux. Maman, rayonnante au milieu de sa couvée – je n’avais pas pu faire le voyage mais j’avais téléphoné, dit un mot à chacun de vous – avait revêtu sa robe noire, celle des grandes occasions, osé une petite veste carmin et ourlé ses lèvres d’un soupçon de rouge. Toi, caché dans les plis du grand manteau de Père Noël, la tête encapuchonnée, d’une grosse voix, tu demandais aux enfants, les petits un peu effrayés, les plus grands gloussant de rire, s’ils avaient été bien sages toute l’année. Pendant que Charles commençait à déboucher la bouteille de côtes du Rhône, maman essuyait discrètement une larme derrière ses lunettes. Toi, je jurerais que tu en as laissé couler une jusqu’à ta grosse barbe de coton hydrophile dissimulant ta barbiche brune. Tu t’en souviens de ce moment-là, dis, p’tit frère ? 9 commentaires

9 commentaires

-

Un automne sanglant

Stéphanie Fleury

Ma nouvelle se passe dans la région où je suis née et où j'ai passé toute mon enfance. À gambader en sauvageonne, comme Manon des sources, entre les torrents et les alpages. Je l'ai quittée à contrecœur par obligation, mais c'est toujours avec beaucoup de tendresse et d'émotion que je me la rappelle.

Écrire cette nouvelle m'a permis d'évoquer avec vous, mes montagnes et ce village qui me manquent tant. Tout est prétexte à me rappeler cette région et j'espère juste, malgré la noirceur de ma nouvelle, vous donner envie d'aller faire un tour dans les Hautes-Alpes !!!

* * *

Cette année-là, l’automne est venu très tôt. Il s’est mis à pleuvoir dès le début du mois de septembre et les jours de grisaille succédaient aux jours de grisaille…

Avant de vous relater les événements effroyables qui se sont déroulés, il me faut tout d’abord vous planter un peu le décor.

Je vis dans un village de 800 âmes, au fin fond des Hautes-Alpes. Un bourg paisible, accroché depuis le moyen-âge à un éperon rocheux, qui domine un torrent impétueux, dont le nom est associé à la vallée qui l’entoure.

Il y a une école primaire et un collège, une petite épicerie et une boulangerie qui fait encore son pain au feu de bois. La rue principale, bordée d’arbres, traverse le village d’un bout à l’autre et sur la place de la fontaine, on trouve trois cafés avec chacun sa clientèle. Le café du commerce pour les touristes de passage, qui descendent de l’autocar effectuant la liaison Marseille/Briançon, le café des sports pour les vieux et le café des Pignes, qui accueille les jeunes. Inutile de vous dire que tout le monde se connaît ici. C’est bien cela qui a été terrible dans toute cette histoire… Le fait que tout le monde se connaisse et que parmi nous rôde le mal, pendant des semaines, sous les traits d’un visage familier et ami, répandant ainsi la peur et la méfiance parmi tous les habitants de notre vallée.

Mais venons-en aux événements.

Cette année-là donc, l’automne était à son apogée. Les mélèzes avaient pris une teinte sanglante qui se répandait dans toute la montagne environnante. Oserais-je dire que c’était magnifique, cette couleur pourpre, si violente, si présente autour de nous ? Cette couleur éclatante nous enveloppait, nous poursuivait, nous obsédait vraiment. Cela a-t-il donné envie à quelqu’un d’en répandre un peu plus dans les ruelles sombres de notre village ?

Le fait est qu’un matin, la boulangère a réveillé toute la rue par ses hurlements hystériques. En allant récupérer la poubelle de la ville, déposée la veille dans la venelle contigüe à sa boutique, elle a découvert à côté, le cadavre d’une femme, portant des traces noirâtres autour du cou, prostré, recroquevillé et baignant dans son sang. Elle l’a identifiée sur-le-champ, grâce à ses longs cheveux roux.

Il s’agissait de Marie Peuzin, une jeune femme de 23 ans, née au pays et qui travaillait comme coiffeuse dans la grande ville d’à côté.

Les gendarmes sont arrivés très vite, mais nous étions déjà tous sur les lieux, encore sous le choc et ne pouvant pas vraiment associer ce corps lardé de coups de couteau, raidi et ensanglanté, à notre jolie Marie, si pétillante, si pleine de vie… Qui donc avait pu faire une chose pareille ? Un monstre de passage sûrement… Car l’idée ne nous serait pas venue que l’un d’entre nous puisse commettre un crime aussi abject et aussi éloigné de la petite vie paisible que nous menions tous, jusqu’alors.

Aucun indice, aucune empreinte, ne furent retrouvés sur les lieux.

Il faut dire aussi que nous avions tous pas mal piétiné les alentours, avant l’arrivée des gendarmes…

L’enquête commença et tout doucement, la vie reprit son cours. On enterra la pauvre Marie et l’on essaya d’oublier. Dehors, les jours diminuaient et la nuit tombait de plus en plus tôt. Le crime était malgré tout, dans les pensées de chacun et les femmes se hâtaient de regagner leurs domiciles après le travail, en jetant des regards terrifiés sur les ténèbres qui les engloutissaient peu à peu.Le temps s’y est mis lui aussi. Dès la tombée de la nuit, la lune était voilée par les nuages et il faisait si sombre que les portes des maisons se fermaient à double tour et que l’on tremblait à l’intérieur, malgré la chaleur apportée par les poêles rougeoyants.

Une dizaine de jours s’était écoulée, quand un matin, Garcin, le facteur qui se rendait quotidiennement à la poste très tôt pour faire son tri, aperçut dans la lueur de ses phares une masse informe qui gisait sur la route, à l’entrée du village. Stoppant son véhicule en croyant qu’il s’agissait d’un simple animal renversé par une voiture, il découvrit avec horreur le cadavre d’une femme.

Cette fois, c’était Lison Cayolle, la fille des habitants des Roussières. Une belle plante de 18 ans, qui aidait ses parents à la ferme et qui n’avait que des amis. Elle gisait là, gorge ouverte d’une oreille à l’autre, la plaie formant, comme un épouvantable sourire rouge sur son pauvre visage mutilé.

Le malheureux Garcin en fut tellement choqué, qu’on dût l’arrêter pour 8 jours !

Choqué comme nous tous, d’ailleurs. Car à présent, ce n’était plus le crime isolé d’un rôdeur de passage… L’assassin avait encore frappé. Lison était une fille méfiante et de nature plutôt timorée, qui n’aurait certainement jamais suivi un inconnu. Je crois que ce jour-là, sa mort a mis le village devant une vérité crue : la bête immonde vivait peut-être parmi nous !Les gens ont commencé à se regarder de travers. On n’avait plus confiance en personne. Chacun épiait l’autre derrière ses volets. On avait peur de tout et de rien. L’on sursautait au moindre bruit et l’on se disait juste que « Monsieur tout le monde » pouvait bien être cette bête…

Quand l’hiver est arrivé en plongeant dans les ténèbres impénétrables, toute la vallée,

la série macabre a continué…Il y a eu Sophie, la fille de la mercière, retrouvée sur la place du village, le corps lardé de coups de couteau, puis Isabelle des Ginestes, une brave fille, dont le cadavre gisait près de l’ancienne usine de brique et découverte par un chasseur, au hasard de sa balade. Et encore Rosine, la fille Pinero, du bureau de tabac, si douce, si aimable derrière son comptoir, abandonnée toute mutilée au pied du pont de pierre qui enjambe le torrent au cœur du village. Cinq pauvres vies arrachées avec une brutalité inouïe. Cinq jeunes femmes attachantes dont la disparition prématurée nous a si cruellement marqués…

Pendant tout ce temps-là, l’enquête piétinait… Les gendarmes avaient beau faire, le mystère restait entier. La recherche de l’ADN n’existait pas encore à cette époque et les indices laissés près des corps, étaient inexistants. Ces femmes moururent les unes après les autres et c’était comme une fatalité contre laquelle, on ne pouvait rien faire…

À la fin de l’hiver, Pierre le boulanger nous a quittés lui aussi. Il était en pleine dépression et s’est pendu dans l’appentis, juste derrière la boulangerie. Estelle, sa femme a continué vaille que vaille à faire tourner la boutique avec son fils Gabriel, qui a fait le pain comme son père, puisqu’il avait passé toute son enfance à le regarder travailler les fougasses, au feu de bois.

Au printemps de cette année terrible, les meurtres se sont arrêtés. Les jours ont rallongé et le soleil est revenu, éloignant les heures sombres de notre vallée et réchauffant les âmes transies.

Je suis vieille à présent et si toute cette histoire m’est revenue avec une telle précision aujourd’hui, c’est parce qu’Estelle, la boulangère est morte cette semaine. Son fils Gabriel, en fouillant dans la boite à souvenirs de sa mère, a découvert une lettre de plusieurs pages, écrite par Pierre, son mari, juste avant son suicide.Une confession terrible, relatant soigneusement les meurtres de Marie, Lison, Sophie, Isabelle et Rosine. Écrite de la main d’un homme désespéré, dont la folie l’avait conduit à faire des choses épouvantables. Lui, l’homme ordinaire, le boulanger jovial, le partenaire idéal à la belote ou à la pétanque, l’ami fidèle au cœur généreux, qui vous dépannait dès qu’il le pouvait, le mari aimant et le père attentionné. Lui, que l’on croisait chaque jour au café du commerce où il avait ses petites habitudes, et qui vous saluait avec un grand sourire, avait sombré un soir d’octobre, devant la beauté d’une jeune fille, dont la jeunesse lui rappelait si fort que le temps passe trop vite. Il l’avait attrapée dans la venelle, cette jeunesse et il lui avait tordu le cou une bonne fois, avant de la larder de coups de couteau. Et il avait ressenti un plaisir immense, en sentant la vie fuir entre ses doigts. Un plaisir si vif, si violent, que cela lui avait donné envie de recommencer encore et encore. C’était devenu une véritable obsession, un besoin qui lui rongeait l’âme et l’empêchait de penser à autre chose. Il avait épié, suivi chacune de ces filles, avec l’excitation du prédateur sur les traces de ses futures victimes. Il avait soigneusement préparé chacun de ses crimes et dans un éclair de lucidité, par peur du scandale peut-être, ou pour préserver sa famille, qui sait, il avait simplement mis fin à ses jours pour arrêter la bête immonde qui grossissait en lui et qu’il ne pouvait plus contrôler désormais. Estelle, la boulangère avait découvert ce journal à la mort de Pierre. Honteuse ou se sentant coupable de n’avoir pas pu empêcher ces horreurs, ou tout simplement de n’avoir pas su voir le vrai visage de celui qui partageait son lit depuis plus de 30 ans, elle avait préféré garder pour elle le terrible secret et enfoui simplement le journal dans sa boite à souvenirs, comme pour emprisonner le passé.

Puis elle avait continué à vivre avec ça, vendant son pain chaque jour, en souriant de manière mécanique, voulant à tout prix protéger du scandale son Gabriel chéri.

Aujourd’hui c’est l’automne, et les mélèzes ont pris leur teinte sanglante. Depuis plusieurs jours déjà, une partie de la montagne est presque pourpre… Et même si les vieilles, comme moi, ressassent encore cette histoire, la jeunesse insouciante, elle, mène sa barque. La place de la fontaine grouille de monde, car c’est jour de marché, et les éclats de rire s’envolent dans le ciel pur et montent jusqu’à ma fenêtre. L’automne sanglant est définitivement derrière nous.

4 commentaires

4 commentaires

-

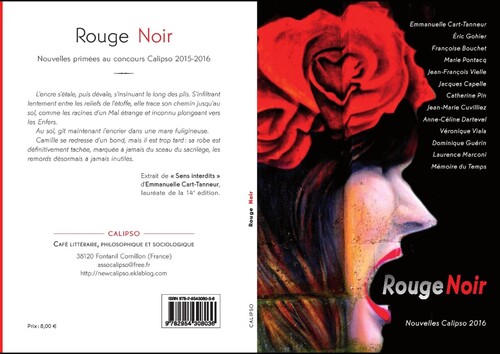

Le recueil des treize nouvelles primées à la 14e édition du concours Calipso sera disponible à partir de mercredi 11 mai 2016. Les auteurs primés en recevront un exemplaire ainsi que les personnes ayant contribué en 2015 à l'appel à dons à hauteur de 25 euros.

Pour les personnes qui souhaiteraient commander un ou plusieurs exemplaires de ce recueil, (8€ + 2€ de frais de port à l'ordre de Calipso), merci de le faire au cours de cette semaine, car le café sera fermé du 17 mai au 5 juin 2016.

Les nouvelles étoilées et reçues au café seront programmées pour être publiées au cours de cette période. Merci à leurs auteurs.

1 commentaire

1 commentaire

-

Après une longue absence, Corinne Jeanson est de retour au café et nous invite à une balade dans Venise.

Venise endormie

Corinne JeansonAu petit jour, dans Venise endormie, dont les touristes s'effacent comme estompés par le pouce d'un peintre, une jeune fille en robe claire marche en souriant. Un instant, elle caresse le bras d'une déesse en marbre qui, en un geste gracieux et énigmatique, pointe sa main droite, index levé, vers le ciel. Brusquement, la jeune fille se retourne. À ce moment précis, les touristes s'éveillent et de leurs bouches s'échappe un flot de querelles tandis que les fiacres entament leur manège bruyant et les bateaux à moteur repeuplent les canaux.

Un adolescent en jeans a posé sa main sur le bras de la passante. Ce geste a suffi pour que chavire le faible équilibre du matin. « Voulez-vous visiter Venise avec moi ? Je serai votre guide. » Convaincue par la pureté de son front et par sa jeunesse rieuse, elle lui prend la main, sans hésiter. Ensemble ils courent dans les avenues. Soudain, sous un porche, le garçon lui échappe et pour le rejoindre elle se laisse engloutir par la vieille ville. Le décor grandit à mesure qu'elle avance et quand l'obscurité peu à peu se dissipe, elle découvre tout un entrelacs d'escaliers qui s'enroulent autour de piliers, s'accrochent le long des murs de granit et s'élèvent jusqu'à de lourdes charpentes sur lesquelles reposent des plafonds lointains. Des chants graves se perdent en écho dans les ombres crayonnées des galeries, le long desquelles s'allongent des cages emplies de silhouettes dociles. Dans l'une, un couple enlacé balance son corps double. Les cheveux blonds de la femme glissent sur les reins de son amant alangui dont la tête inclinée est semblable à celle de l'adolescent et cette ressemblance fait rougir la jeune fille.

Sa course l'a essoufflée et si un sourire flotte toujours sur son visage, des plis se forment aux coins de sa bouche, signes d'une inquiétude naissante. Dans une cage précieuse se love un homme serpent, au corps d'écailles brunes, parcouru de frissons. Ces scènes muettes enivrent la jeune fille qui voudrait bien goûter les mêmes frissons avec son compagnon, quand une foule surgissant de toute part l'éloigne à nouveau de lui. Bientôt encerclée par des hommes et des femmes vêtus de noir, aux visages incertains, elle sent ses membres s'alourdir et une angoisse extrême l'envahir, tandis qu'adossé contre une porte, son guide la regarde avec cette attitude nonchalante des jeunes gens où se mêle du défi dans la nuque tendue et le genou replié. Elle voudrait le supplier pour qu'il lui vienne en aide, mais ses cris s'étouffent dans sa bouche et la foule, resserrant son emprise, l'emporte loin de son unique compagnon à travers des couloirs humides.

C'est le soleil, pénétrant par un étroit palier, obligeant l'incessante procession à regagner les souterrains, qui la délivre. Devant elle, s'étale alors un ciel intensément bleu, barré par une digue rectiligne et blanche qui retient la mer. Sur la plage, baignée d'une mousse salée à chaque vague, deux petits vieux regardent le va-et-vient de l'eau. L'homme tient une canne entre ses genoux et s'appuie contre une barque retournée. À ses côtés, sa femme est assise et retient sa jupe grise que le vent gonfle sur ses jambes étendues. À quelques mètres du rivage, un chat se noie et c'est ce spectacle qui les captive. Comme la jeune fille s'élance dans l'eau pour sauver l'animal la vieille essaie de la retenir en lui jetant des galets. Au moment où elle prend le chat entre ses bras, un dogue à la tête effrayante jaillit d'un remous noir. Les yeux exorbités, rouges de sang, la langue pendante entre des mâchoires menaçantes, il se jette sur la jeune fille qui se débat horrifiée. Le chat, réfugié près des vieux, observe à son tour la scène. Le chien tente de mordre le ventre de sa victime qui sent déjà les dents se resserrer sur elle. Elle enfonce alors sauvagement ses doigts dans les orbites jusqu'à ce que le chien aveuglé lâche prise. La jeune fille pleure à présent sur la plage. La morsure n'est pas profonde, mais son ventre se gonfle de spasmes douloureux. Les vieillards lui reprochent de s'être mêlée de ce qui ne la regardait pas et s'éloignent, irrités, pour jouer ailleurs, avec leur chat et leur chien.Quand la jeune fille s'est un peu calmée et que la douleur a séché au soleil, elle reprend sa marche sur la digue. Le vent l'accompagne, apportant par bouffée de la musique et des voix d'enfants jouant sur une plage. Un nuage de sable se soulève et à la place de la mer s'étend le désert, avec à l'horizon deux tentes de nomades dressées, côte à côte, l'une blanche, l'autre noire et devant chaque entrée se tient un homme. Pareils aux couleurs des tentes, l'un est vêtu de blanc, l'autre de noir. Ils portent tous deux la robe des nomades, ample et solennelle. Ils invitent la jeune fille dans leur tente dont l'intérieur se pare de lueurs rouges, drainées par de lourds tapis. Elle doit choisir l'un ou l'autre et hésite longuement. Le mirage n'attend pas et s'évanouit, ne lui laissant que le goût d'un baiser. Sa route se poursuit solitaire. Elle a soif et s'assoit à une table dressée dans le parc d'un hôtel.

Autour d'elle, d'autres personnes sirotent des boissons fraîches. Des hommes et des femmes en blouse blanche s'activent. Tant d'agitation parfaitement ordonnée et de propreté méticuleuse lui rappellent les jardins d'une clinique de luxe. Ses nouveaux compagnons ont un étrange accent traînant et nasillard. Soudain l'un d'eux se lève, désignant du doigt une balle de tennis qui rebondit sans bruit dans les allées du parc. Elle se rapproche du groupe, poussée par une main invisible. Une infirmière prend des notes sans s'émouvoir, et explique en peu de mots que l'expérience va commencer. La jeune fille apprend que des médecins sont parvenus à matérialiser la mort et que les patients, incrédules, ont consenti à servir de cobayes. La balle rebondit au milieu des bousculades et des cris inutiles : à chaque bond, elle touche au but. Un homme avant de s'effondrer tend la main vers les boissons comme pour prévenir d'un danger.

La jeune fille laisse tomber le verre de ses mains et la boisson rose se répand sur le sol. La balle l'évite et avant de disparaître absorbe sur son passage les médecins et les infirmières victimes de leur propre jeu. Ont-ils par mégarde bu une boisson interdite ou la balle mortelle a-t-elle changé la règle du jeu ? Quand elle reprend ses esprits, deux femmes vêtues de peaux de bêtes se tiennent près d'elle. Elles appellent leurs compagnes dispersées dans la forêt qui a remplacé le parc de l'hôtel. Toutes l'entourent, amicales et joyeuses, mais leurs yeux troublés évitent son regard. Le bourdonnement d'une cymbale dans les bosquets rythme leur cortège qui entraîne la jeune fille jusqu'à la colline. Là est dressée une estrade sur laquelle est agenouillé un homme dénudé le visage tourné vers le soleil. Les femmes chantent des litanies et se balancent captivées par la musique lancinante. L'une d'elles portant un masque d'écorce dépose aux pieds de l'estrade un revolver d'argent.

L'homme alors se relève et la jeune fille à demi-consciente reconnaît son guide de Venise dont le visage a perdu toute insouciance. Son regard plein de douceur s'emplit de lumière et cette clarté baigne tout son corps. Il s'est mis à danser lentement et, alors que la musique s'accélère et que les voix s'amplifient, ses mouvements qui paraissent irréels fascinent la jeune fille. Elle réalise soudain ce que signifie le chant des femmes, mais son esprit s'engourdit. Elle parvient à s'emparer du revolver et toute la scène flotte douloureusement. Elle pointe alors son arme d'argent face au torse du danseur et la musique vibrante à l'extrême étouffe sa détonation. Sur le côté gauche de l'homme, une blessure s'ouvre. Goutte à goutte le sang tombe sur l'estrade. À son front des perles de souffrance rougissent ses mèches blondes. Il continue sa danse de la mort, les bras écartés à hauteur des épaules, les paumes entaillées, par ses doigts crispés. Dans un dernier effort, il tourne son visage vers le soleil, mais personne n'entend son ultime prière. Au moment où la musique s'éteint, il s'agenouille à nouveau sur l'estrade et sa tête glisse sur son épaule. L'écran se noircit. Deux adolescents courent dans les rues de Venise, main dans la main. 2 commentaires

2 commentaires

-

Recueil des nouvelles primées pour la 14e édition de Nouvelles en fête. Disponible le 13 mai 2016 auprès de l'association Calipso, 94 pages, 8 € + 2€ de participation aux frais de port (les auteurs primés en recevront automatiquement un exemplaire ; également les personnes qui ont contribué à hauteur de 25 euros à l'appel à dons en 2015).

votre commentaire

votre commentaire Suivre le flux RSS des articles

Suivre le flux RSS des articles Suivre le flux RSS des commentaires

Suivre le flux RSS des commentaires

Café littéraire, philosophique et sociologique